本ページはプロモーションが含まれています。

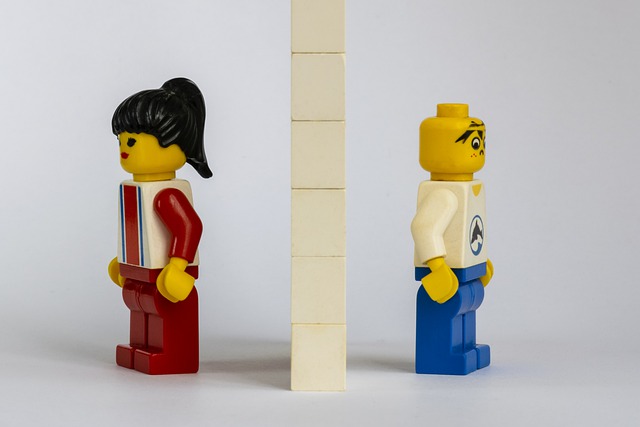

「ソーシャルディスタンス」から

「フィジカルディスタンス」へ

「社会的孤立」について考えるにあたり、この話から始めたいと思います。

今や「ソーシャルディスタンス(social distance)」という言葉は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の1つとして、広く知られるところとなっています。

ところが、この「ソーシャルディスタンス」について、WHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は、2020年6月21日の会見で、「フィジカルディスタンス(physical distance)」という表現に替えることを奨励する旨の発言をしています。

日本語で言えば、「社会的距離」から「物理的距離」あるいは「身体的距離」に切り替えるということになります。

心理的距離は維持して身体的距離をとる

この提案の背景には、WHOとして次のような考えがあったようです。

「社会的距離をとって他人と疎遠になることをすすめているわけではない。社会的孤立を防ぐためにも人とのつながりは維持してほしいが、感染予防のためには物理的(身体的)間隔を空けるということを引き続き励行してほしい」

もともと「ソーシャルディスタンス」には、人間の心理的距離といった意味があることから、このような話になっているわけですが――。

このことに関連して、現在の医療界を中心に、「社会的孤立」を防ごうと、ある新しい取り組みが進んでいます。今回はその辺りのことを書いてみたいと思います。

「社会的処方」による

人とのつながりで健康に

生活習慣病などを抱えつつ、社会的に孤立した状態で一人暮らしを続ける方などに、かかりつけ医が地元の行政機関などと連携し、地域とのつながりをサポートする取組みが進んでいることをご存知でしょうか。この取組みが、「社会的処方」と呼ばれるものです。

世界規模で新型コロナウイルスとの闘いが始まる直前の2月1日(2020年)、『社会的処方: 孤立という病を地域のつながりで治す方法』*¹という本が刊行されています。この本の編著者は、自ら「暮らしの保健室」や「社会的処方研究所」*を運営している西智弘医師(川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター腫瘍科・緩和ケア内科)です。

西医師はこの本のなかで、「社会的処方」を、「医師が処方する薬ではなく、地域のつながりが人を健康にしていく仕組み」と説明。そのうえで、あなたの活動が誰かの孤独を癒す「お薬」になるかもしれないと、広く読者に呼びかけているのですが……。

そう言われてみると、「社会的処方」に該当すると思われる取組みは、すでにかなり前から日本のあちらこちらで数多く実践されていることに気づかされます。

社会的処方を必要としているのは高齢者に限らない

同時に、社会的孤立が問題になるのは、必ずしも病気を抱えた一人暮らしの高齢者に限らないことにも気づかされます。障害者や引きこもる人たちも、社会的に孤立しがちです。

それと、新型コロナの感染拡大防止のために学校が休校になったことで、改めてその存在がクローズアップされた一人ぼっちで食事をする数多くの子どもたち――。彼らもまた、医療的ニーズはないものの、非医療的ニーズを抱えており、社会的処方を必要としていると言っていいでしょう。

西医師は「社会的処方研究所」を、川崎のほか、鹿児島、熊本にも開設し、全国ネットワークを形成しながら活動を展開している。

地域包括ケアに不可欠な

非医療的ニーズへの「社会的処方」

非医療的なニーズに対する「社会的処方」が地域包括ケアを進めるうえで欠かせない手法であることは、2019年12月22日に東京都内で開催された「日本地域包括ケア学会第1回学会」のシンポジウムで、すでに取り上げられていました*²。

シンポジストとして登壇した堀田聡子教授(慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科)は、社会的処方の発祥地とされるイギリスでは、日本で言えば「かかりつけ医」に当たるGP(General Practitioner)を受診する患者の約20%を、非医療的なニーズで受診する人が占めていることを紹介しています。

そのうえで、このようなケースには、医療だけでは解決できずに「Social Prescribing」と呼ばれる「社会的処方」が必要になると説明しています。そしてこの、「医療だけでは解決できずに社会的処方が必要になる」のは、次のようなケースとのこと。

- うつ病などの精神的問題を抱えて孤立している人

- さまざまな理由で社会的に不利な立場に置かれている人

- 日常的に頻繁に医療機関を受診するものの、医療的介入が難しい、あるいは不適切な人

さらに、社会的処方の構成要素として以下の3点をあげています。

- 患者の紹介を行う保健医療専門職(かかりつけ医が最も多い)

- リンクワーカー(紹介を受けた患者を全人的にアセスメントし、地域資源へとつなぐ)

- リンク先となる地域のボランティア団体やコミュニティー組織・グループ等(趣味やスポーツグルーブ、自助グループ、ボランティア活動、職業訓練、支援付き就業など)

「健康」の定義にある

「社会的にいい状態」とは

ここで改めて「健康」ということを考えて見ると、たとえばWHO憲章の前文部分に次のような定義があります。

「健康とは、単に病気がないという状態ではなく、身体的にも精神的にも、そして社会的にもいい状態(well-being)である」

このなかの「身体的にも精神的にもいい状態」といったことは、日々医療に携わっている方ならよく理解できているでしょうし、そのためのサポートも迷うことはないでしょう。

ところが、「社会的にいい状態」となると、いったいどのような状態を指すのか、またそのためにできるサポート、つまり社会的処方となると、果たして何をすればいいのか戸惑う方も少なくないと思います。

糖尿病で食事療法を続ける患者への社会的処方

この疑問に、「ごく初歩的な社会的処方の1例ですが」と断ったうえで紹介してくれたのが、我が家のかかりつけ医です。

たとえば糖尿病の食事療法は、患者が1人で黙々と取り組むよりもグループで取り組んだ方がより効果的であることはすでに実証されています。そのため、保健師さんや栄養士さんが地域で糖尿病教室を開いたりしているわけです。

ところが、「この手の集まりが苦手な人」というのは必ず1人や2人はいるものです。そこで、かかりつけ医が患者に、患者同士の集まりがあることを伝えて直接参加を促します。

あるいはかかりつけ医から担当している保健師や栄養士に連絡して、集まりのスケジュールを紹介するなどして参加を呼びかけてもらうのもいいでしょう。

このような働きかけを通じて、少なくとも糖尿病患者として孤立しないようにしつつ、治療効果もあげていくというわけです。

なお、厚生労働省は6月22日(2020年)、年内にも「社会的処方」のモデル事業を始める予定であること、また今後はこの取組みに医療保険を適用することも検討したい旨、発表しています。しかし、2024年1月現在、注目すべき取り組みは未だ提示されていない……。

なお、高齢者の社会的孤立に関してはこちらも。

参考資料*¹:西智弘編『社会的処方: 孤立という病を地域のつながりで治す方法』(学芸出版社)

参考資料*²: 日本地域包括ケア学会、第1回学会を開催

参考資料*³:内閣官房 孤独・孤立対策担当室「あなたはひとりじゃない」